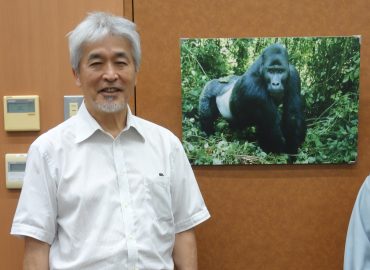

1948年富山県生まれ。1971年京都大学文学部社会学科卒業後、同大学大学院で社会学を専攻。1993年に東京大学文学部教授に就任し、以後、家族社会学、女性学、ジェンダー研究の第一人者として教育・研究に尽力する。東京大学を定年前に退職後は同大学名誉教授に就任。フェミニズムの視点から社会制度や差別構造を問い続け、著書『おひとりさまの老後』(法研、2007年)、『女ぎらい』(紀伊國屋書店、2010年)、『ケアの社会学』(太田出版、2011年)など、多くのベストセラーを通じて社会に強い影響を与えてきた。現在も講演や執筆活動に加え、認定NPO法人ウィメンズアクションネットワーク(WAN)理事長としても活動し、世代・立場を超えて社会と積極的に関わり続けている。

上野:私はいろいろなことに興味津々なの。聞かないとこちらからどんどん質問してしまいますよ。まず、なぜみんなこの話題に興味を持ったの? じゃあ、あなた、ジェンダーに関して何か嫌な思いをしたことはありますか?

武川:教育実習に行った時に、管理職の先生方が男性ばかりだったことや、大学の非常勤講師や助手には女性が多いことに疑問を覚えました。

上野:そうなんだよね。表現の自由調査団って知っていますか? そこに各ジャンルの男女の構成比のデータが掲載されています。愛知トリエンナーレのプロデューサーを務めた津田大介さん*が、出展アーティストの男女比を半々にするということを提案したの。彼は、その前提として全国の芸術系大学の教員の男女比をジャンルごとに出したんたんだけど、それでわかったことは、学生の82%は女子なのに、教員はその逆なんです。助手の女性比率は高いんだけれど、助手は任期付きポストで、雇い止めになるでしょ。終身在籍権がないのよ、女性には。

*ジャーナリスト/メディア・アクティビストとして活動している。ポリタス編集長/ポリタスTVキャスターでもある。1973年生まれ。東京都出身。早稲田大学社会科学部卒。メディアとジャーナリズム、テクノロジーと社会、表現の自由とネット上の人権侵害、地域課題解決と行政の文化事業、著作権とコンテンツビジネスなどを専門分野として執筆・取材活動を行う。

TANG:ジェンダーについて関心を持ったのはいつですか?

上野:一つは、幼少の時、親を見ていてです。家庭内にはっきりくっきり家父長制があったのね。私は北陸の父方三世代同居の家で育ちました。父が長男で、その嫁が母親。私は、長男の娘。それで夫婦仲が悪い、嫁姑の仲が悪い、それを私が子供心にじっとみている。母親にとっては父親が強者じゃない? だから母親は父親の前では顔色を見る。それから、嫁と姑が対立すると、夫は母(姑)につく。最悪。

つまり、父はマザコンの長男で、絵に描いたような日本の家父長制。母のような人生が私の将来に待っていると思ったら、やってられねえと思ったの。だから反面教師、カウンターモデルよ。母のようには決してなるまいと思って育った娘なの。母親がこうはなるまいというカウンターモデルになるというのは娘にとっては悲しいことなのよ。だって母を愛せないもん。同情の対象にはなってもさ。そういう中で育ったというのが第一です。

二つ目に、私たちの世代は学生運動がすごく強かった。あの中にも、しっかりくっきり性別役割分担というのがあるのよね。男の子たちは前線兵士で、女の子たちは後方支援。バリケードの中でおにぎりを握る。私もどれだけおにぎりを握ったことか(笑)。その中に性差別がある。私たちの世代はね、女の子たちは処女が売り物だったんです。なので結婚までは処女でという時代だったのね。それで、それに反発する若い世代が出てきて、性革命、つまり性的な自由を行使しようっていう風潮が生まれた。男の子たちが自由を行使するのと、女の子たちが自由を行使するのって全然違う。そういう性的に活発な女の子たちのことを、男の子たちが馬鹿にするわけ。陰で公衆便所って呼んでた。

それでね、私は20年後に大ショックを受けた。1991年に慰安婦のおばあちゃんが日本政府を告発したでしょ。その時に「公衆便所」ってのは、日本軍兵士が慰安婦の人を呼んでいた隠語だとわかった。酷いよね。大ショックを受けたのは、私が同志だと思っていた仲間の男の子たちが、皇軍兵士の用語を使っていたこと。それは、引き継がれた言葉なのか、誰もが思いつくような言葉なのか確認できないけれども、自分の仲間だと思っていた同世代の男の子たちがそんなふうに見ていたんだっていうね。

幼少期と学生運動の中の経験。この二つだね。

宮嶋:今の私たちの世代は、戦わなくても差別されることなく生きていくことができる甘えた環境で育っているのではないかと感じます。私たちはこれから何をしていけばいいのでしょうか?

上野:そう、ぬるいってあなたたち言うけど、さっき話してたみたいに学校の先生をみたらおっさんばっかりだって、ちゃんと実感してるじゃない。そう思ったら、やることは山ほどある。

だって考えてごらんなさい。たとえばお茶汲みを今はしなくて済んでるわけでしょう。で、誰のおかげで済んでいるかって考えてみて。誰かが、なんで私がこんなことしなきゃいけないんですかって言ったからよ。そんなもの自然に変わるわけないじゃない。ほっときゃ、ずっと続くわよ。考えてごらんよ。

あなたが今いくつ?

宮嶋:今19です。

上野:19。あと20年たったら今度、あなたの後に生まれた女の子たちが19になるわね? そしたら、その子たちがあなたに、こんな世の中に誰がしたって言うわよ。19だったら、まだ社会に責任をとらなくてもいいかもしれないけど、10年か20年経ったら次の世代が出てきて、どうしてくれんの?って言うわよ。なんで痴漢なくならないのよ、とか。何をしていけば良いかっていうより、自分でやりたいことをちゃんと切り拓いてけばいいのよ。他人のためじゃなくて。

便所からの解放って何?

齊藤:学生運動を経て、ご自分で女性学の道を切り開くまでのプロセスを教えてください。

上野:1970年、日本で初めてウーマンリブ**のデモがあったのね。その時の手書きのビラのタイトルがすごいのよ、「便所からの解放」。すごく激しいでしょう。当時の学生運動って、世界中に広がっていたの。その中から生まれたのが「ウィメンズ・スタディーズ(Women’s Studies)」。アメリカに行った女性が日本にその情報を持ち込んだの。そして私たちの大先輩の井上輝子さんという社会学者が、「これこそ私がやりたかったことだ」って、「女による、女のための、女についての学問」を作った。私はその頃、東京でそんなことをしている人たちがいるということを知りました。

当時の私は、まったく食えない、何の当てもない大学院生。私たちは大学院進学を「入院する」って言ってたの。入院生活が長くなると、社会復帰が困難になるって。本当に何の展望もなかった。でも女性学というものがこの世にあると知って、「自分を自分の研究対象にしてもいいんだ」って思ったの。それまでの学問って、中立・客観じゃなきゃいけない、自分を対象にしちゃいけないって思っていたから。自分を自分の研究対象にしてもいいって目からウロコでした。だけど、そんなもの大学にはない。先生に女もいない。見上げても真っ黒け。だから、大学の外で研究会を作ったの。私たちの世代は、女性学の日本におけるパイオニア。誰からも教えてもらわず、独学で勉強した。外国から文献を取り寄せて、翻訳もなかったから、英語で読んだり、自分で訳したりして。

**ウーマンリブ 1960年代から1970年代にかけて起きた、女性たちによる女性解放のための運動

齊藤:女性学という言葉自体は元から存在していますか?

上野:「ウィメンズ・スタディーズ(Women’s Studies)」を「女性学」と訳したのは井上輝子さんです。実は誤訳だけれど、私はこれを「想像的誤訳」と言っています。彼女が女性学を定義して、「女の女による女のための学問研究 by women, for women, of women」。of womenは「女についての研究」だから、問題ない。それまで女性を対象にした研究は、男もいっぱいやってきた。それを女がやる by women。そして女のために for women。

その影響を私たちも受けた。面白かったよ。例えば、昔の女は月経用品に何を使ったかを研究しようとしても、先行研究がない。お母さん、おばあちゃん、明治の女性、江戸の女性は、何を使っていた? 誰も知らない。記録がない。話題にもしない。遊廓には資料が残っていた。誰もやっていないことをやろうと思ったら、自分で調べるしかない。自分で調べたらその人が第一人者になる。すごくない? もう、知らないことだらけで、最初の頃は興奮の連続だった。楽しかったよ。そのうち、女性の生活や少女の好きなものまで研究対象になった。女性雑誌、少女漫画、BL、そういうものがどんどん研究対象になっていったの。今ではBLで博士号もとれる。時々「誰のおかげや」って言いたくなるのよ。

齊藤:ジャンルとしては、それはフェミニズムの研究ですか、それとも漫画だったらカルチャー研究ですか?

上野:ジェンダー研究は学際的。文学もあるし、表象研究もあるし、文化研究もあるし、分野によってアプローチは違うけど。考えてみたら、たとえばお産、月経、コスメ、少女漫画、婦人雑誌……全部、男が学問の世界で無視してきたことばかり。学問の世界も、美術の世界と同じ。ファインアートが格上で、デザインは下。純粋芸術と商業アートの間にもヒエラルキーがある。量産されるアートは価値が低いってされがち。でも「天才」や「一点物」っていう概念自体、18世紀的で、古い。

誰もやってこなかった分野を私たちは開拓してきた。それが1970年から始まって、1976〜78年にかけて、東京と関西に合計4つの学会ができた。私は関西で「日本女性学研究会」に参加していた。私たちは雑誌を作った。だって学会誌だと資格がないと投稿もできないから、自分たちで作って、言いたいことを書いて、行商して売って歩いたの。それが今も続いている。そうやって種まきをしてきたの。女性学は最初は大学の外で始まって、やがて大学の中へ。一般教養の課程に「人権」などの総合講座があって、そこにまず「性」とか「女性」をねじ込んでいって、だんだん専門分野でも扱われるようになっていった。15年くらいかかったわね。だって女性学なんて存在しなかったから。

齊藤:私たちの時代は、全然まだまだ男尊女卑みたいなものが残っています。けれど平等にしていこうという考えは浸透してきている。先人たちが蒔いた種が今花開いて、こういう当たり前ができつつある、ということなのでしょうか。

上野:そうね。「男は生まれながらにして女より優れている」っていう意見に賛成する人、今の若い子にはいないよね? でも、1970年代の世論調査では、半分近い女性が「悔しいけど、認めざるをえない」と答えてたのよ。「お前は女だから、どんなに頑張ったって男の上に立てないんだ」って言われていた時代。今は違う。学校でサークルの部長や生徒会長を女の子がやっている。それが、半世紀前にはなかったのよ。

- 上野さんのオフィスにあった猫グッズ

フェミニズムである前に、おもしろいか?

宮嶋:上野さんはフェミニズム的な作品を見たときにどんなふうに思いますか? 例えば私たちが作品を作るとき、これは女性の象徴だからダメだな。これは男女不平等を想像させちゃうからダメだなとか言ってどんな作品も作れないというか、八方塞がりになっていく感じがするんです。

上野:金沢21世紀美術館でフェミニズムズ展***があったでしょ。私がアート批評を書いているんだよね。「ムズムズする」って書いたの。フェミニズム的なっていうアートだって、おもしろいアートとおもしろくないアートがあるだけで、別にフェミ系だからいいっていう問題じゃないよね。どれもこれもコンセプチュアルで、はっきり言って、あんまりおもしろくなかったの。説明ないとアートにならないみたいな感じで。今のアートはだんだんそうなっているよね。私たちは学者だから、言語で勝負している。言語で勝負しない人たちがアートで勝負しているんだから、問答無用のアートを見せてよと思うじゃない。問答無用で伝わってくる力のあるものとそうでないものがあるから、説明ないとわかんないものを見せられたら、それなら論文を読んでるほうがいいわと思う。アートも別にフェミ的かフェミ的じゃないかじゃなくて、おもしろいか、おもしろくないかじゃない? 優れてるか優れてないかはわからない。

***2021年から2022年にかけて行われた9名のアーティストによるフェミニズムの展示。キュレーターは長島有里枝と高橋律子。協力:株式会社Slacktide、トキ・コーポレーション株式会社

齊藤:私たちにとっての作品のようなものが上野さんという学者の方にとっての論文とか、メディアで発表する言葉にあたるということになりますか。

上野:表現には言語表現と非言語表現の両方があるでしょ。私たち学者は大変不幸なことに言語的な表現能力しかないのよ。非言語表現の能力がないから、例えばダンサーとかパフォーミングアーティスト、ああいう非言語表現できる人に対して、私はすごい羨望と敬意を持ってる。私にできないことだから。学問の世界ってやっぱり言語の世界だから、私は言語が異常に発達しちゃったわけ。左脳が肥大して、右脳の方はそういうスキルが発達しなかった。例えば音楽なんか、問答無用で迫ってくるものがあるじゃない。しかも音楽のすごいのは言語じゃないから、翻訳無用で、全世界に伝わる。すごい発信力だよね。そういうものは言語には到底逆立ちしてもできない。

齊藤:誰でも言葉を知らなくてもわかるっていうのがやっぱり強いですよね。でも作品講評のとき絶対に言葉を求められます。

上野:それはそうなの。今はアーティストもそう。自分がやったことが何かを言語化できないともう生きていけない。自分がやったと申告することの伝達力は大きいので、言語化する能力を持っている人と持っていない人では差がつくと思う。でも、実は、自分がやったと申告することと実際にやったこととの間に必ずギャップがある。私たち批評家はそれを見抜く。

齊藤:確かに。自分の作品を見たときに他の人がこう見えるよねって言うと、おお〜そういえばってなることがいっぱいある、嬉しいやっぱりそういうの。

上野:それに言語だって、例えば私たちみたいに研究者もいれば、小説家もいれば詩人もいる。それぞれ表現のお作法が違う。だから私には論文を書くという非常に限られた偏った能力しかない。フェミニズムを学びたいって若い人が来ても、私が教えることができるのは私が学んだもの、私が身につけたものだけで、もしかしたら他にも非言語的な表現の仕方があるかもしれないのに、ごめんね、私にはそのスキルがないから教えてあげられないっていつも思ってるよ。

武川:上野さんの中ですごいこの作品が好きとかありますか?

上野:あそこにあるの知ってる? (部屋に飾っている作品を指さす上野さん)ニキ・ド・サンファルの作品。山口はるみさんの《背徳のマドンナ》もある。ニキの作品、何点か持ってるのよ。ニキは好き。ニキは立体も作ってる。ニキは日本ではあまり知られていないけど、ヨーロッパで大変有名なアーティスト。世界有数のニキ作品のコレクターの日本人女性がいて、那須にニキ美術館があったんだけど、残念ながら閉館した。ニキの大きい立体作品が多摩の商業センターとか、全国各地に何点かある。すごい大胆で、パワーを感じる。何の説明もいらないでしょう。ちょっとこれ見せてあげる。(席を立って飾られている作品を紹介して下さる上野さん)

「共生」は何でも当てはまる便利な言葉

齊藤:テーマの共生について色々考えてみましたが、結局よくわかりませんでした。

上野:それって、上から与えられたテーマだからよね。

齊藤:そうですね、そうです。

上野:いいじゃん別に。私たちのトークのテーマが共生かどうか、私は知ったことじゃありません。

齊藤:今までのお話を聞いていて、受け入れるだけじゃなく、自分の中にあるセンサーみたいなものを、もっと尖らせていったほうがいいんじゃないかなと思いました。怒るのをやめちゃうことが多い気がするんですよね。

上野:それを「鈍感力で武装する」っていうのよ。鈍感力を身に付けるとセンサーが鈍るの。そしてそのツケは必ず返ってきます。痛みを感じなくなる。

武川:それは良くないですね。きっと自分たちがまた2、30年たった後、生きづらくなる。

上野:それに、後から来た人たちに詰め寄られるわよ。あんたたち何してたの?って言われるよ。

齊藤:私、劇の脚本を書いていて、役者の人にここはこうじゃないと思いますとか言われることがあります。自分で作っているのに説明できないことがいっぱいあるって思うし、詰め寄られる側の大変さを感じました。

上野:うん、いいじゃん。それが共生かもしれない。演劇って集団作業だから。自分の盲点を指摘されたり、虚をつかれたら、ちゃんと耳を傾けたらいい。

宮嶋:男女の共生についてはどうでしょうか。やっぱり難しいのでしょうか。

上野:男性と女性は残念ながら今のところ異文化だから。異文化共生はできるか? できないかもしれない。男に向かって、あんたたちとはできねえよって言ったっていいと思うよ。

齊藤:でも、共生できてるって思ってる人もいるのではないですか。

上野:学生に、あなたのご両親の夫婦関係はどう?って聞くと、「普通っすよ」って答える子がいるのね。「普通って何?」って聞くと、「別にケンカもしてないし」とか言う。でも、その波風立たないっていうことが普通なの?って思う。波風立たないっていうのは、もしかしたら妻の方が色々飲み込んでるからじゃないの?というふうに聞くと、「は?」みたいな反応をされる。でも私は思うの、その普通は何によって保たれているのかって。

齊藤:上野先生は将来的に、男女が異文化ではなくなることがあると思いますか。

上野:ジェンダー差が縮まることはあると思うよ。これまでも随分縮まってきた。だって、女は人間じゃないと思ってた人たちがいた時代から比べたら、差は縮まってきた。特に女の子はすごく変わったと思う。あなたたちのように。でも男の子がなかなか変わらないので、ミスマッチが起きてる。だから男の子にも変わってもらわないと。私の周りの、男を変えられなくて離婚した女たちを見てみると、ああ、彼女たちは男と共生できなかったと思うから。共生したことによるストレスがはるかに大きいから、離婚を選んだのよね。

齊藤:今は過渡期なんですね。でも永遠に過渡期とも言えませんか?

上野:永遠に過渡期なのはそのとおりで、過渡期はつねに変化の時。男を変えてきたのは誰かって考えてみて。女が男の首根っこ捕まえて逃がさないで変えてきたのよ。そうじゃないと男は自発的に変わらないからね。

宮嶋:自分たちの立場に不満があるような状況ではない。それが普通だと感じていて、不満を認識できなければ変わろうとは思わないですよね。

上野:その通りよ。うちは波風たってませんみたいなね。穏やかな水面の下に荒れた水流があるかもしれないのに・

武川:男性の方に気づいてもらうためにも、女性側がどんどん発信していかないといけないのかなと思いますがどうでしょうか。

上野:それ以外の変わり方を私は知らない。もう1つ例があるとすれば、妻に逃げられた後に夫ががく然とする場合。男にとって人生最大の危機のひとつだから。でも手遅れよね。それではコストが高くつきすぎる。もっと早くに授業料を払って学んどけ、と思いますよ(笑)。

齊藤:難しいですね。

上野:はい、私も痛い思いをいっぱいいたしました。

齊藤:上野先生も痛い思いしてるんですね。

上野:当たり前ですよ。

齊藤:フェミニストとして生きるにあたって、さまざまな軋轢があると思います。我慢しないで、自分のやりたいことを言いたいことをちゃんと言葉にしていくことが共生なのでしょうか。

上野:わかりません。私は、共生なんて理解できません。はっきり言って、それは先生が出したお題だから、そんなものに迎合しなくていいよ。「先生は共生に関心があるかもしれませんけど、私たちはジェンダーに関心があるから、関心があることやりました」って言えばいいと思います。それで聞いたらいい。「先生、共生って何ですか。男と女って、本当に共生できるんですか? 先生は妻と共生しているんですか?」とかさ、やってごらん。

(インタビュー:2025年6月)