留学の経験

Q:クリスティーナさんは、日本に引っ越してくる前に留学に来られたとお伺いしましたが、なぜ日本に留学しようと思ったのでしょうか。

それは本当に偶然の出来事でした。(ブラジルの)大学で建築学を勉強していた頃、私は全く日本語が話せませんでした。そこで日本語サークルに参加していたのですが、私の大学には日本との交流プログラムがあり、毎年、留学のための文部科学省の試験が行われていました。ところが、面白いことにその年は合格者が一人もいなかったんです(笑)。毎年、この大学から留学生を送ることが決まっているので、もし誰も行けなければ翌年からこのプログラムへの招待がなくなってしまうんです。先生も「困ったなあ」と言っていて、「今年は誰も送れる学生がいないからどうしようか…」と悩んでいました。そして、私にこう言ったんです。「ごめん、来年のためにも、行ってもらえないか?」と。

その時、私は日本語の読み書きが全くできなかったので、「私には無理です!」と答えたのですが、お願いされてしまい…結局「はい、行きます!」と引き受けることになったんです。

最初の試験は、小学生レベルのもので、「いけるかも!」と思っていました。ところが、次の試験からいきなり難易度が上がってしまって。もう、「なんで漢字の質問に漢字の答えが来るんだろう?」って思いました。選択式の問題だったので、適当に答えを選んでやっていました。ホテルに到着すると、周りには医学部の生徒や法学部の学生の…本当に優秀な人たちばかりで、自分がとても恥ずかしく感じました。次の日は、自己紹介やグループワークがあり、インタビューもありました。結果は二か月後に出ることになり、私はあまり期待せずに過ごしていました。

そして、大学から家に電話がありました。「領事館から連絡がありました」とのこと。最初は落ちたと思っていたのですが、なんと合格していて、手続きが必要だと言われました。結果的に、日本の大学に留学することが決まりました。運が良かったです。宝くじでも買えばよかったですね(笑)

Q:留学中にあった「良い経験」とは具体的にどのようなことでしょうか。

良い経験は、日本に来られたことですね。ブラジルで学んでいた日本語と、実際に日本に来て耳にする日本語は全く違っていて、「あぁ、こんなにも違うんだ」と驚きました。カルチャーショックを受けることもありましたが、日本の文化を間近で体験できてとても良かったです。

Q:反対に、「辛かった経験」についてもお聞かせください。

私はリスニングは上級クラス、読み書きは初級クラス、そして理解力は中級クラスという状況で、勉強が本当に難しかったです。私の担任は、有名なプロダクションデザインの先生でした。その先生は「日本語や日本文化は大事だけど、プロダクションデザインの教育も重要だ」と考えていて、厳しい指摘が多かったです。提出しなければならない報告書や模型も多く、睡眠時間はほとんど取れませんでした。この先生に提出する報告書や模型をつくらないといけなかったので、睡眠時間もほとんどなかったです。通学中の電車は人がいっぱいで模型が潰されてしまうことがあったり、先生からは毎日ダメ出しされて、毎日泣きながら帰っていました。

電車を乗り換える時も、毎回どう行けばいいのか分からなくて。駅員さんに尋ねたとき、「日本人なのに外国人っぽく話をするな。なんでそんな卑怯な真似をするの」と怒られたこともあります。私はその時誓いました。「もし将来子どもが生まれたら、たとえ間違った日本語でもいいから、日本語だけで話をしよう」と。

来日して遭った差別やいじめ

Q:留学の経験が、CINGAに所属する経緯に繋がったのでしょうか。

CINGAに繋がるまでには、とても長い道のりがあります。ブラジルで結婚し、子どもを育てながら生活していましたが、2009年に日本に引っ越してきました。二人の子どもがいて、主人を支える必要もあり、じゃあ、これからどうしよう…と考えた末、ハローワークで仕事を探し始めました。

介護の世界では人手不足が深刻だったため、介護の仕事を勧められました。しかし、資格がなければ利用者さんと直接関わることができず、仕事が限られてしまうため、資格を取得しました。そして近くのグループホームで働き始めることになりました。日本での初めての仕事。もう嬉しくてたまらなくって。

「外国人!いいね!でも、外国人に見えませんね。」と、職場の方に言われました。私は、「両親が日本人なので。」と答えました。

これが最初の会話です。「ちなみに、どこの国からですか?」と聞かれ、「ブラジルから来ました。」と答えました。その時、職場の先輩がこう言ったのです。

「私はね、ブラジル人が大嫌いなんですよ。」

…唖然としました。冗談なのかな、と一瞬思いましたが、いきなり言われたので…。さらに、その方は周囲の人に向かってこう続けたのです。「○○さん、気を付けて。ブラジル人の方がいるから、荷物とか注意してくださいね。」

その瞬間、息ができなくなりました。胸が…、自分が立っている地面が消えてしまったような感覚でした。この出来事の傷は、今でも完全には癒えていないと思います。

Q.その後、その職場を辞めて、新たな介護施設で働き始めたんですよね。どんな思いでしたか。

最初の一週間は、日本語があまり上手に話せなくても、周りのスタッフは「大丈夫ですよ、スタッフ全員でフォローしますから。」「偉いね~、外国から来てこんな仕事をして。」と言ってくれました。しかし、一か月後、二か月後、三か月後になると、こう言われるようになりました。「クリスティーナさん、日本語があまり良くないですね。」

そして、いつの間にか、みんながやりたがらないお風呂介助の仕事に回されることが増えていきました。

私はマッサージ学校を卒業していたので、利用者さんの体の状態に合わせて入浴時に軽いマッサージをしながら体を洗うようにしていました。そのうち、「あなたが腰を洗うと疲れが取れて、体が軽くなる。」と(利用者の方に)言われるようになり、次第に評判が広がって全ての利用者さんが私の入浴介助を希望するようになったのです。しかし、それが職場でのミーティングで批判されました。

「なんであなたは違うことをするの?」

そう批判され、そこからいじめに繋がって…。無視され、お昼の時間になっても誰も話しかけてくれない。

私は、たった四年間しか日本にいないのに連絡帳がうまく書けないことに対して上司から責められ、それから私はクビになりました。もう私は心がボロボロで。いじめと差別で四年間…色々、ここでもう「私、死んじゃう。もう駄目だ」って…。介護の仕事を離れ、二年間引きこもり生活を送るまでに心を病んでしまいました。

いじめの経験から、日本人がとても怖くなっていました。そんな中、主人から「一回目と二回目は駄目かもしれないけど、三回目は大丈夫かもしれない。」と言われたんです。そして、飯田橋の福祉の仕事に就くようになりました。その時、『やさしい日本語』のイベントを通じてCINGAの代表の方と出会い、少しずつイベントのお手伝いをするようになったんです。

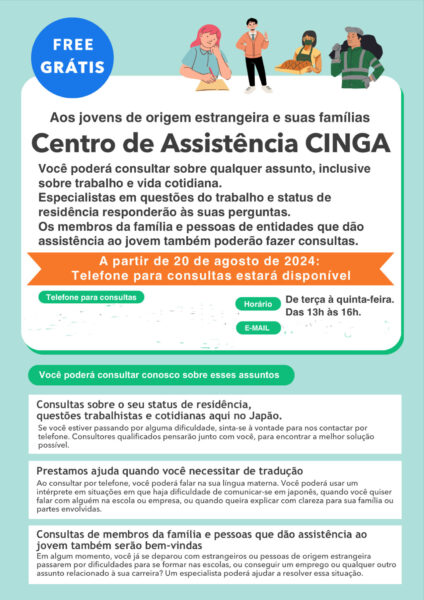

クリスティーナさんが関わっているCINGA無料相談のポスター

理解することから始まる

Q:どうして偏見や差別は起こるのだと思いますか。

相手に理解できない部分があるからこそ、いじめが起こるのではないかと思います。だからこそ、理解しようとすること、知ろうとする努力が必要だと感じます。

私の立場からになりますが、日本人は意外と「選ぶ」ように思います。もし私が金色の髪で青い目をしていたら、いじめはなかったでしょうね。差し伸べる手もあったかもしれません。同じ外国人であっても、金髪の外国人の方が有利であり、同じ天秤に乗っているようでいて、意外と違いがあるように感じるんです。

また、日本人は意外と「怯える」ように思います。知りたくても、恐れが勝ってしまい、怖くて出来ないんです。勇気のある人は知ろうとしますが、そうでない人は怯えていじめてしまうのではないでしょうか。

私の経験ですが、ある日、「外国人が大嫌い。早くいなくなってほしい」と直接言われたことがあります。それを受けて、私はこう返しました。

「そうですよね。私たちは早く出ていくべきですよね。消えるべきですよね。すみません。」すると、相手はこう言いました。

「あなたたちは違うのよ。あなたたちのことは知っているから。」

Q:どうすれば「知る」機会が増えると思いますか。

コミュニケーションの場を増やすことだと思います。日本人は忙しすぎます。もう少しスピードダウンすることが必要。私達の為に、家族の為に、友達の為に時間を取らなくてはいけません。時間をとって、スピードを落とす。そしてコミュニケーションの場を増やす。自分から始めていくことでコミュニケーションが鎖…チェーンの様に、繋がっていくと思います。

力の源は「家族」

Q:クリスティーナさんは、困っている相談者の方とどう接していますか。

父から「人は皆、幸せになるために生まれてきた」と教わりました。苦労や困難があるかもしれません。でも、誰もが特別な何かを必ず持っています。それは失われてはいけない大切なものです。だから、もし私と同じように差別に苦しんでいる人がいたら、二つのことを伝えたいと思います。

一つ目は、「そういう困難があるからこそ、あなたは強い人になれるんだよ」ということ。そして二つ目は、「あなたには、まだ気づいていないかもしれないけれど、強い力が備わっている。だから、きっと大丈夫。必ず乗り越えることができる」ということです。辛いことがあるからこそ、それを乗り越えることで人は強くなれます。私も、父の言葉がなければ、もっと心がボロボロになり、立ち直れなくなっていたかもしれません。

私は、この家族を失ってはいけない。家族が絶望してしまうから。私は元気でいなければいけない。私の力の源、それは家族なのです。

Q:今後の抱負について教えてください。

CINGAでは、相談者が抱えている問題をどのようにサポートし、解決へ導くか。相談者自身が抱える課題に対して、どのようにサポートできるかを考え、他のコーディネーターや専門家と連携を深め、より居心地の良い場所を作り上げていきたいと思っています。外国人と関わりながら困っている方々に対して、少しでもお手伝いができるように努めたいです。あとは、個人的なことになりますが、日本語をはじめとする語学の勉強や、料理の技術を磨くことにも力を入れていきたいと考えています。

(インタビュー:2024年10月)