日本と環境教育までの導き

現在の仕事までの経緯

私はバクザン出身で、実家の近くにある公立高校に通っていました。高校を卒業してベトナムにある日本語学校で3ヵ月学んでから日本に来ました。来日して、福岡県にある日本文化語学院という日本語学校で2年間勉強してから、その後、大阪産業大学と大阪産業大学大学院で合計6年間、環境教育などについて勉強していました。

環境問題に興味を持ったきっかけ

私のふるさとのバクザン市は、どちらかというと田舎です。そのため、実家や学校の周りには、たくさんの山や森がありました。高校生のとき、ある日、学校の帰り道に、森で大きな火事が起きているのを見ました。あとで聞いたら、森の中でごみを燃やしていたのが火事の原因だったそうです。10年くらい前は、道や畑でごみを燃やすのをよく見かけていたけど、まさか森の中で燃やす人がいるとは思わなくて、すごくびっくりしました。しかも、そのせいで大きな火事になってしまって、環境問題の深刻さを実感しました。この出来事がきっかけで、卒業したら環境保護の仕事に関わりたいと思うようになりました。環境保護はとても広い分野ですが、まずは教育が大事だと思ったので、環境教育についてもっと勉強したいと思いました。そして、テレビやインターネットで調べているうちに、日本のリサイクルや環境教育がアジアの中でもすごく進んでいると知って、日本のやり方を自分の国でも活かしたいと思うようになりました。それで日本語を勉強して、来日しました。日本の大学や大学院で人と環境の関係をいろいろな角度から学んで、地球温暖化や生物多様性についても深く知りました。今は京(みやこ)エコロジーセンターで活動しながら、環境のことをもっと学んで、ベトナムと日本をつなぐようなこともしています。

バクザンでの森林火災

(https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tien-hanh-dieu-tra-2-vu-chay-rung-lien-tiep-o-yen-dung-bac-giang-87217.htmlより)

来日前に持っていた日本のイメージ

2011 年の東日本大震災のとき、日本の人たちは大きな被害を受けて、停電になったり、ご飯が足りなかったりして、本当に大変な状況でした。それでも、支援団体が食べ物や物資を配るときに、みんなが押し合ったりせずに、ちゃんと順番を守って並んでいる姿を見て、とても驚きましたし、感動しました。こういう話を聞いて、来日する前から日本はとてもきちんとしていて、安全で秩序がある国だと思っていました。実際に来てみて、街がすごくきれいで、みんなが公共のルールやマナーをきちんと守っているのを目の当たりにして、改めてすごいなと思いました。また、日本の人たちは環境のこともすごく大切にしていて、リサイクルや環境教育に力を入れているのが印象的でした。こうした日本の姿を見て、自分も環境の分野で何か役に立ちたいという気持ちがさらに強くなりました。だから、今は日本で学びながら、ベトナムと日本をつなげるような活動ができることをとても嬉しく思っています。

現在の環境教育に関する仕事

京都を選んだ理由

私は大阪に住んでいるんですが、就職先として京都を選んだ理由は、京都市が環境教育にとても力を入れている都市だからです。「京都議定書」*の採択地でもあり、全国レベルで見ても、特に環境に関する先進的な取り組みが多く行われていることを知りました。中でも、学校や地域、施設などが連携して環境教育を進めている点にとても魅力を感じました。実際に「環境教育のモデル都市」ともいわれることがあり、私自身、環境教育を深く学びたいと思っていたので、京都はぴったりの場所だと感じました。

もう一つの理由は、大学院のときにお世話になっていた先生に、「ハチャンさんがもし環境教育を学びたいなら京都市がお勧めだよ」と言われたことです。それで色々なことを調べて京エコロジーセンターの存在を知ったということがきっかけなのかなと思います。

*「京都議定書」:気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書は、1997年(平成9年)12月に京都市の国立京都国際会館で開かれた第3回気候変動枠組条約締約国会議(地球温暖化防止京都会議、COP3)で同月11日に採択された、気候変動枠組条約に関する議定書である。それを記念して、2002年に京エコロジーセンターが開設された。

京エコロジーセンター

京エコロジーセンターで働くことになったきっかけ

京エコロジーセンターを選んだのは、自分が興味のある「環境教育」を実際の現場で深く学び、実践したいと思ったからです。 私は元々ベトナムで環境問題に関心を持ち、特に教育の重要性を感じていまし た。日本に来てからも環境について勉強を続けていた中で、京エコロジーセンターの存在を知りました。ここでは、子どもから大人まで幅広い人を対象に、楽しみながら学べる展示や体験プログラムも用意されています。環境の知識をただ教えるのではなく、「実際に感じて、自分で考える」ことを大切にしているところにとても共感しました。 応募する際に、特別な資格(教員免許や環境関連の国家資格)が必須というわけではありませんでしたが、やはり環境についての基本的な知識や、伝える力、日本語でのコミュニケーション力は必要だと思いました。また、人と関わる仕事なので、参加者と良い関係を築く力や、柔軟に対応できる姿勢も求められていたと思います。これまでに自分がベトナムや日本で経験してきたこと、学んできたことが活かせると思い、思い切って応募しました。今は、実際に市民の方や子どもたちと接しながら、日々学びを深めています。

現在の仕事内容

私は現在、京エコロジーセンターで、主に環境ボランティアのマネジメント業務を行っています。「エコメイト」と呼ばれる市民ボランティアの方々が、展示案内やイベント運営のサポートを安心してできるよう、募集から研修、活動の調整や日々のフォローまで幅広く担当しています。ボランティア一人ひとりがやりがいを持ち、楽しく活動できる環境づくりを大切にしています。

また、環境に関心を持つ大学生の支援も行っており、インターンシップや実習の受け入れ、学びの機会を提供しています。学生たちが知識を深め、実際の活動に参加しながら成長できるように、さまざまな形でサポートしています。

さらに、子どもから大人まで幅広い世代を対象に、地球温暖化やごみ減量、SDGs(持 続可能な開発目標)などをテーマにした体験型のイベントや講座の企画・運営にも携わっています。これらのプログラムでは、ただ知識を伝えるだけでなく、参加者自身が楽しみながら考え、行動に移せるような工夫をしています。

このように、私は環境ボランティアの皆さんや学生、市民の皆さんと連携しながら、環境についての「学び」と「実践」をつなぐ役割を通じて、持続可能な社会づくりに少しでも貢献できればと日々努めています。

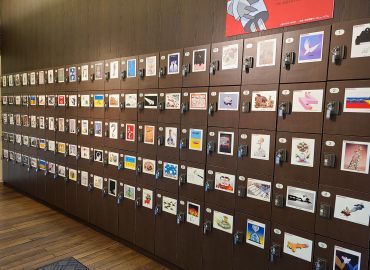

「エコ~ありがとうの木をつくろう!」をテーマにした「ちきゅまるひろば」ミニイベント

(再利用紙を使って「ありがとうの木」を作成することで、環境問題への意識を高め、

リユースや環境保護の大切さを楽しみながら学んでいただくことを目的とするミニイベント)

仕事で印象的だったイベント

これまでの仕事の中で特に印象に残っているのは、ボランティアの皆さんが自分たちで企画した「マイ風力発電を作ろう!」というイベントです。このイベントでは、もう使わなくなったペットボトルを材料にして、自分だけの風力発電装置を作る体験をしてもらいました。参加者のみなさんは楽しみながら、再生可能エネルギーについて学び、環境への関心を深めてくれたと思います。ボランティアの皆さんは、準備の段階から当日の運営まで熱心に取り組んでいました。参加した子どもたちやご家族が夢中になって作業している様子を見ると、私自身もとてもうれしく感じました。実際そのイベントに参加した子供たちからも、「あぁ、このイベントに参加してよかった」とか「環境についてすごく学んだ」とか、また、「帰ったら今日作ったものをぜひ友達にも見せたい」など、そういう声をいただいてとても嬉しく思いました。

「マイ風力発電を作ろう!」の完成品

また、大学生向けに開催した「みやこエコサミット」も私にとって大変印象的なイベントでした。このサミットでは、京都市で環境活動を行うさまざまな学生団体が一堂に会し、それぞれの活動内容の紹介や、今後どのような取り組みを進めていくかを話し合いました。参加した学生たちも活発に意見交換を行い、自身の取り組みを見つめ直し、今後の活動をより深める契機となったように思います。「環境について深く考えることができた」「自分の活動に活かしたい」という感想を聞いたときは、とても嬉しく、環境教育の重要性を改めて実感しました。こうした経験を通じて、私は「学び」と「実践」をつなげることの大切さを強く感じています。

仕事で大変なこと

今の仕事で大変だなと感じるのは、ボランティアの皆さん一人ひとりの希望や予定を調整しながら、皆さんが無理なく楽しく続けられるようにサポートするところ ですね。ボランティアの方はそれぞれ忙しいので、予定が合わなかったり、活動のペースも違ったりします。だから、全体の活動がスムーズに進むように調整するのが結構難しいと感じることがあります。

それから、環境のことって難しく感じる人も多いので、子どもから大人まで幅広い人にわかりやすく伝える工夫についてもいつも考えています。伝えるだけで終わらせず、興味を持ってもらって行動につなげてもらうにはどうすればいいか、いろいろと工夫を重ねているところです。でも、ボランティアの皆さんや参加者の方が楽しそうに活動してくれたり、「勉強になったよ」と言ったりしてもらえると、やっぱりすごくやりがいを感じられて、頑張ろうって思えますね。

一番やりがいを感じるとき

やりがいを感じるのは、自分が関わった人が、環境のことをちょっとでも意識して行動してくれるようになったときです。 たとえば、「今日からマイボトル使ってみようと思います!」とか、「ごみの分別、ちゃんとやってみようって思いました」といった声を聞くと、本当にうれしくなります。 それと、最近特にありがたいなと思ったのは、「ハチャンさんがいるから京エコロジーセンターの活動を続けようと思った」とか、「毎回京エコロジーセンターに来るのが楽しみなのは、ハチャンさんに会えるからです」って言ってもらえたことです。そんなふうに言ってもらえると、「ああ、自分のやっていることがちゃんと誰かの役に立っているんだな」と実感できて、すごく元気をもらえます。 環境のことを伝える仕事って、内容ももちろん大事だけど、人と人とのつながりがあってこそ大事だなって日々感じています。

インタビューの様子(左がオン・ティ・ハ・チャンさん)

未来のビジョン

ベトナムに帰るとしたら……

もし将来ベトナムに戻ることになったら、日本の大学と京エコロジーセンターで学んだ環境教育の考え方や、日本で実際に見てきた取り組みを活かして、地元での活動につなげていきたいと思っていま す。 日本では、子どもから大人まで誰でも楽しく分かりやすく環境について学べる工夫がたくさんあって、本当に勉強になりました。そういう「楽しく学んで、それが行動につながる」スタイルを、ベトナムでも広げていきたいと思っています。また、子どもたちの学びが家庭や地域にも広がって、環境への関心や行動が自然に根付いていくような、そんな流れを作れたらいいなと思っています。特に、地元だけじゃなくて他の地域の小学校でも、子どもたちが環境に興味を持って、日常の生活に自分たちでできることを増やせるような学びの場をもっと増やしたいで す。そうやって小さな気づきや行動が、やがて社会全体を変える力になっていくと信じています。それから将来的には、京エコロジーセンターみたいな環境学習施設をベトナムにも作れたらいいなっていう夢もあります。子どもたちがそこに来て、展示を見たり、ワークショップに参加したり、実際に手を動かして体験しながら学べる場所にしたいと思っています。やっぱり「見て終わり」「聞いて終わり」じゃなくて、自分でやってみることで理解が深まって、「自分にもできることがあるんだ」って感じてもらえるのが大事だと思っています。

京エコロジーセンターで活動するボランティアを対象としたボランティア研修で自分の体験を語っているハチャンさん

これから頑張りたいこと

何個かありますね。これからは、もっといろんな人に環境の大切さを伝えていきたいです。特に、子どもたちが自分で考えて行動できるような楽しい学びの場を増やしていきたいです。それから、ボランティアの皆さんと力を合わせて、みんなが参加しやすい活動を作っていきたいと思っています。自分ももっと勉強しながら、いいアイディアを取り入れて、よりよい活動ができるように頑張りたいです。 将来は、ベトナムでも同じように環境教育を広げていけたら嬉しいですし、日本とベトナムをつなぐ架け橋になれたらと思っています。

次の時代を担う若者たちや子どもたちに持ってほしい環境に対する意識

次の時代を担う若者たちや子どもたちには、「環境は誰かが守るものではなく、自分ごととして関わっていくもの」という意識を持ってほしいなと思っています。たとえば、使い捨てを減らす工夫をしたり、自然の中で過ごす時間を大切にしたりして、小さな行動でも「自分にもできることがある」と感じられるような、前向きな気持ちを育んでほしいです。 そして、「地球ってすごいな」「自然っておもしろいな」と、ワクワクした気持ちを持ち続けながら、未来の環境についても、自分たちで考え、行動していける人が増えていくことを願っています。

市民のみなさんへのメッセージ

環境問題って聞くと、「なんだか難しそう」「自分にできることなんてあるのかな?」って思ってしまうかもしれません。でも実は、日常の中に小さなヒントがたくさんあります。たとえば、ごみを分けて出すとか、使わない電気を消すとか、エコバッグを持ち歩くとか。

そんなちょっとした行動でも、ちゃんと意味があるし、それを「やってみよう」って思えることが、すごく大事だと思います。私自身も、まだまだ学んでいる途中です。

でも、日本とベトナムの両方で活動する中で、「一人ひとりの力って本当に大きいな」と実感することが増えてきました。だから、この記事を読んでくれた方にも、「環境のこと、自分にも関係あるかも」ってちょっとでも感じてもらえたらうれしいです。難しく考えすぎずに、自分のペースで、できることからで大丈夫。一緒に少しずつ、未来に向けたアクションを増やしていけたらいいなと思っています。

そして、何よりも、「楽しむ気持ち」を大事にしたいです。環境のことも、学ぶことも、行動することも、ワクワクしながらできたら、きっとそれが続ける力になるから。これからも、笑顔で、前向きに。

一緒に、いい未来をつくっていきましょう!

(インタビュー:2025年6月)